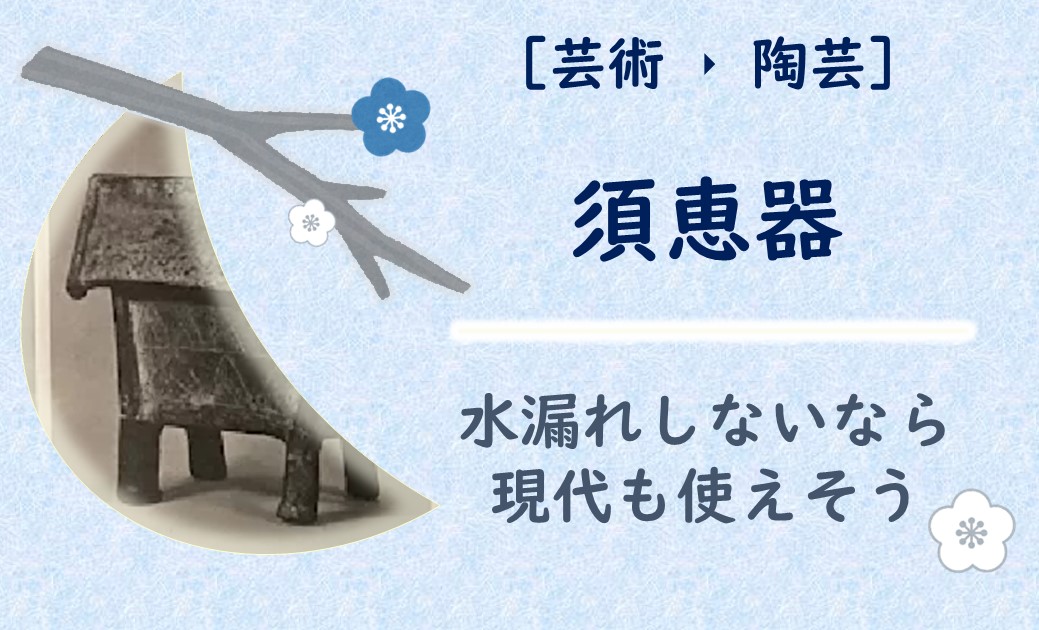

須恵器とは

須恵器は、器械力すなわちロクロを利用して造形され、きわめて高い火力で焼き固められた器です。

縄文式・弥生式土器には見られなかった新しい造形法など、より進歩した焼き物といえます。

色は、濃い鼠色または黝黒色*であり、焼製焔が、還元であることを示しています。

*黝黒色:青黒い、より黒に近い色

高い火力で焼き固められているため、たたくと金属音に近い音を発し、浸透性のほとんどない、堅緻な炻器質のやきものです。

また、ろくろが利用された結果、器のボディーは土器に比べて薄作りであるとともに、姿は類型的です。

水が漏れだす縄文式・弥生式土器よりも使いやすそうです!

須恵器の源流

須恵器は、大陸から伝来した窯技であり、特に源流は南朝鮮にあったといわれています。

「雄略天皇の7年(5世紀)に、新漢陶部高貴などの工人たちを大和に定住させたと、

『日本書紀』が記述しているのは、その伝来性を示しているといえよう」by 田中作太郎

はー格好いい

こういうのがさらっと言えるようになりたい

須恵器の特徴

この須恵器焼製の方法が伝来した5世紀の後半、あるいは6世紀の初めを中心に前後およそ500年間は、古墳時代と呼ばれています。

古墳時代は、飛鳥時代、奈良時代、平安時代の一部でもあります。

ただし、奈良時代以降は須恵器も大きく変化しますので、その時代のやきものについては別にまとめました。

古墳時代は、豪族などの支配階級の墳墓の造営がすこぶる盛んでした。

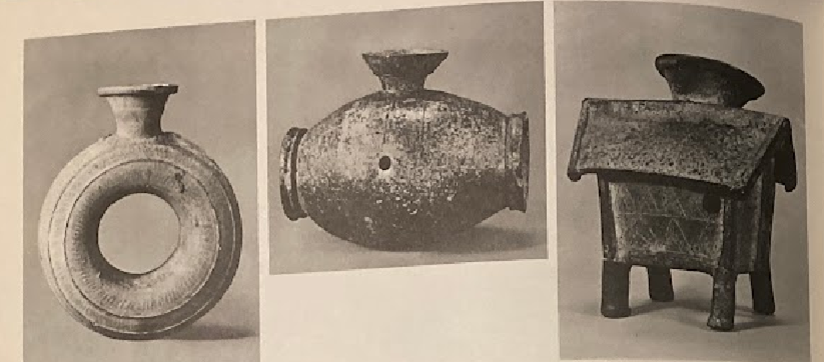

盤(皿)・坏(鉢)・埦(盌)のような、わりあい扁平性のものは前述したようにロクロで作られました。

しかし、形が立体的で複雑な長頸瓶・横瓶・平瓶などは、各部を別々に作りこれらを継ぎ合わせた、いわば二部作・三部作のような造形法がとられています。

トップ画像の2つ目の、須恵横瓶です

- 深めの、胴の右半分を作る

- 形は胴の右半分と同形だが、底のない埦を作る

- 右と左を継ぎ合わせて胴を完成させる

- さらに、上辺に口頸部をつける

- 胴や頸部の継ぎ目を強固にするため、底がぬけた箇所から手首を挿入して内面を細工する

- 底のない埦の側面を別作りの小皿形のものでおおい、全体を形作る

壺などの大型の器では、弥生土器と同じような輪積式の方法が行われています。

しかし須恵器の焼製火度は高いため、粘土輪の焼き裂れをふせぐために工具によって叩きしめたる工程がとられました。

美術館だと内側までは見られませんね

復習すると、須恵器は古墳時代に作られた器です。

古墳時代は約500年ありますので、同じ須恵器と名前がついても飛鳥時代→奈良時代→平安時代に進むにつれて大きく変化していきます。

参考文献

飛鳥・奈良・平安時代の陶芸 田中作太郎, 陶芸 原色日本の美術第19巻, 小学館, 1967